Scheidung in einer Dimension

Wissenschaftler am MPQ haben eine 50 Jahre alte Vermutung über die (Un)trennbarkeit von Ladung und Spin mittels Quantensimulator erstmals experimentell bestätigt.

Bei Objekten unserer Alltagswelt gibt es kein links ohne rechts oder vorne ohne hinten. Genauso untrennbar scheinen die elektrische Ladung eines Elektrons und dessen „Spin“ verbunden zu sein. Doch in einer streng eindimensionalen Quantenwelt sind beide Quanteneigenschaften voneinander lösbar. Diese fünfzig Jahre alte Vermutung konnte nun ein Team vom Munich Center for Quantum Science and Technology (MCQST) experimentell bestätigen. Physiker vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching sind federführend beteiligt. Für ihre erfolgreiche Demonstration, die nun im Fachmagazin „Science“ erschienen ist, benutzten sie einen sogenannten Quantensimulator. Ein solcher spezialisierter Quantencomputer kann die Quanteneigenschaften eines Materials exakt berechnen, woran herkömmliche Supercomputer scheitern.

„Wenn man als Physiker an ein Elektron denkt, dann denkt man an eine gebundene Einheit mit einer bestimmten elektrischen Ladung und einem bestimmten Spin“, erklärt Jayadev Vijayan, Doktorand in der Gruppe von Christian Groß und Immanuel Bloch, Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching. Den Spin kann man sich als eine Art quantenmechanischen Dauerkreisel vorstellen. Er ist jedoch weit mehr, denn ein spezieller Spin macht das Elektron zu einem „Fermion“, dessen Quanteneigenschaften auch das Fundament der heutigen Halbleiterelektronik bilden.

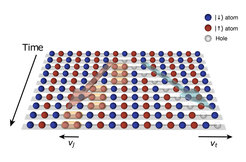

Deshalb gelten die Ladung und der Spin eines Elektrons als untrennbar verbunden. Doch schon vor über fünfzig Jahren kamen Physiker auf die überraschende Idee, dass in einer streng eindimensionalen Welt diese traute Zweisamkeit von Ladung und Spin zerlegbar sein könnte. Zieht man eine geöffnete Perlenkette schnurgerade, dann hat man im Prinzip eine solche eindimensionale Welt geschaffen. Im Experiment sind die Perlen magnetische Atome. In jedem dieser Atome gibt ein besonderes Elektron, dessen nicht abgeschirmter Spin das Atom zu einer kleinen Magnetnadel macht. Da sich die gegensätzlichen Pole der Magnetnadeln anziehen, richten sich benachbarte Magnetnadelperlen auf der Schnur gegensinnig aus: zeigt ein Nordpol nach oben, dann zeigt der benachbarte nach unten, der übernächste wieder nach oben; so entsteht eine Kette aus abwechselnd nach oben und unten zeigenden Spins (Bild).

Das ist der Startpunkt des Experiments. Die Vorhersage besagt nun: Stört man solche eindimensionale Quantenperlenkette geschickt, dann können sich die Ladung und der Spin eines Elektrons in einer Atomperle voneinander trennen. Danach sollten beide als zwei getrennte „Quasiteilchen“ die Kette entlanglaufen. Diese Quasiteilchen kann man sich wie einen Wassereimer und einen Sandeimer vorstellen, die in einer Feuerlöschkette unterschiedlich schnell weitergereicht werden.

Das Münchner Team stand auch vor einer experimentellen Herausforderung. Die heutige Nanotechnologie kann zwar eindimensionale „Atom-Perlenketten“ herstellen. „Aber die Atome haben dann einen Abstand in der Größenordnung eines Zehntelnanometers“, erklärt der Doktorand. Grob ein Zehntel eines Milliardstel Meters ist typisch für die Distanz zwischen Atomen in Materialien. Das ist zu winzig, um die Atome unter einem Lichtmikroskop zu beobachten und ihr Verhalten zu studieren.

Grafik B: Zustand der Kette vor (obere Reihe) und nach der Störung (untere Reihe) im Mikroskopbild. Die hellen und dunklen Felder entsprechen entgegengesetzten Spins, das besonders helle Feld in der Mitte der unteren Reihe ist das Holon.

Der Quantensimulator

Hier kommt der Münchner Quantensimulator ins Spiel. Im Prinzip funktioniert er, als würde man die die Schnur der Perlenkette durch ein Gummiband ersetzen. Und das Gummiband zieht man so stark auseinander, dass der Abstand der Atomperlen untereinander grob zehntausendmal größer wird. Diesen Mikrometerbereich kann nun ein Lichtmikroskop auflösen. Sichtbar werden die winzigen Atome, indem Laserlicht sie zum Aufleuchten bringt. Auch das „Gummiband“ besteht im Experiment aus einem Gitter sich kreuzender Laserlichtstrahlen. Jede Lichtkreuzung wirkt wie eine kleine Falle, die ein Atom, hier ein Lithiumatom, einfängt. Damit sie sich wie Elektronen in einem echten Material verhalten, müssen sie zuerst auf ultratiefe Temperaturen im Vakuum abgekühlt werden.

Lithiumatome sind fermionisch, also kleine Magneten, getragen von einem nicht abgeschirmten Elektronenspin. Nun mussten die Physiker sich noch einen Trick ausdenken, wie ihr Quantensimulator diesen Spin sichtbar machen kann. Dazu „lockern“ sie die Fesseln aus Licht für eine kurze Zeit. Die Folge: Die Atome scheren aus der Perlenkette kurz leicht nach oben oder unten aus, je nach Richtung ihres Spins.

Feynmans Traum

Sobald die Kette der Atome präpariert ist, kicken die Physiker mit Laserlicht ein Atom aus der Mitte der Kette heraus. Diese Störung, „Quench“ genannt, erzeugt nun zwei Quasiteilchen in der Kette. Das erste Quasiteilchen ist das vom herausgeworfenen Atom hinterlassene Loch. Dieses „Holon“, nach dem englischen Wort Hole für Loch benannt, trägt die Quanteneigenschaft der Elektronenladung in sich. Das zweite Quasiteilchen, Spinon genannt, entsteht aus den gleichgerichteten Spins der beiden Nachbarn links und rechts vom Loch. Verglichen mit dem Hintergrund der sonst streng gegensinnigen Orientierung der Spins in der Kette, trägt das Spinon nun einen überzähligen Spin aus dem Quench.

Das Team konnte in seinem Quantensimulator genau verfolgen, wie die beiden Störungen die Atomkette entlangwandern. Tatsächlich zeigte sich, dass sie sich trennen und unterschiedlich schnell und in entgegengesetzte Richtung bewegen. Ladung und Spin sind völlig unabhängig voneinander – wie der Wasser- und der Sandeimer in der Feuerlöschkette.

Dieses Resultat ist zum einen spannend für die Grundlagenforschung in der Quantenphysik. Die Trennbarkeit von Ladung und Spin könnte eines Tages auch faszinierende Anwendungen in der Quanteninformationstechnologie finden. Vor allem aber demonstriert das Garchinger Experiment erfolgreich, dass Quantensimulatoren sich zu einer ernst zu nehmenden Technik entwickeln. Der berühmte Nobelpreisträger Richard Feynman träumte schon in den 1980er-Jahren davon, dass man das Verhalten der von außen kaum zugänglichen Quantensysteme der Materialien durch Quantensysteme berechnen könne, die perfekt zugänglich und kontrollierbar sind. Denn selbst herkömmliche Supercomputer scheitern am exakten Berechnen solcher Quantensysteme. Genau diese elegante Möglichkeit bieten ultrakalte Atome in Lichtgittern. „Damit könnten sie in Zukunft ein gezieltes Design neuer Materialien ermöglichen, die zum Beispiel bei Raumtemperatur supraleitend werden“, sagt Jayadev Vijayan. Feynmans Traum vom Quantensimulator wird nun Wirklichkeit.

(RW)